Le journaliste italien Gianluigi Nuzzi révèle dans ” Chemin de croix “, documents secrets à l’appui, la gabegie des finances du Saint-Siège, ainsi que la violence des luttes internes qui secouent, depuis des années, le plus petit Etat du monde

Le trou noir du denier de l’Eglise

Au cœur même de l’Eglise, il existe un trou noir que François découvre au prix de nombreuses difficultés : une mauvaise gestion qui finit par se transformer en escroquerie et en machination. Grâce à l’unité opérationnelle qu’il a imposée avec une énergie sans précédent, il parvient à acquérir la certitude que les fonds destinés aux indigents servent à couvrir les frais de la curie. Un véritable scandale. L’argent que des catholiques du monde entier envoient au Vatican pour contribuer à des œuvres de charité, loin d’être versé aux pauvres, est utilisé pour combler les déficits financiers dus à certains cardinaux et aux hommes qui contrôlent l’appareil bureaucratique du Saint-Siège. Or, Jorge Bergoglio a choisi le prénom François parce que la mission de son Eglise était censée correspondre exactement à celle de saint François d’Assise : aider les pauvres. (…)

L’exemple le plus scandaleux nous est offert par le Denier de Saint-Pierre. Le site du Vatican le définit pourtant en termes très clairs : il s’agit de ” l’aide économique que les fidèles apportent au Saint-Père, en signe de participation à la sollicitude du successeur de Pierre pour les nombreux besoins de l’Eglise universelle, et à ses œuvres de charité en faveur des plus déshérités. (…) Les offrandes des fidèles au Saint-Père sont destinées aux œuvres ecclésiales, aux initiatives humanitaires et aux actions de promotion sociale, de même qu’au soutien des activités du Saint-Siège. En tant que pasteur de toute l’Eglise, le pape se préoccupe aussi des besoins matériels des diocèses pauvres, d’instituts religieux et de fidèles connaissant de graves difficultés (pauvres, enfants, marginaux, victimes de guerres ou de catastrophes naturelles ; aides particulières à des évêques ou à des diocèses en difficulté, éducation catholique, aide aux réfugiés ou aux migrants, etc.) “. (…)

Dans les faits, les offrandes destinées aux pauvres demeurent à ce jour un véritable trou noir : un secret total est maintenu sur la façon dont elles sont dépensées, et l’on se contente d’un simple ” compte rendu ” sur les sommes encaissées, ce qui permet d’échapper à toute obligation de les reporter dans la comptabilité des bilans officiels. Un tel choix a été dicté par des ” Autorités supérieures “, autrement dit le secrétaire d’Etat ou le précédent pape. Pourquoi tant de mystère ? À quoi ces sommes sont-elles donc employées ? Voici la réponse, peu détaillée mais très éclairante – tirée d’un rapport confidentiel portant sur l’année 1992 – : ” La collecte est utilisée pour : les initiatives caritatives et/ou des projets précis signalés par le Saint-Père (14,1 millions) ; la transmission des offrandes obéissant à une finalité spécifique (6,9 millions) ; l’entretien de la curie romaine (28,9 millions). A quoi il faut ajouter un provisionnement sur le fonds Denier de Saint-Pierre à hauteur de 6,3 millions. ”

Tout cela signifie que plus de la moitié des offrandes envoyées par les fidèles du monde entier, censément versées aux nécessiteux, alimentent en réalité les caisses de la curie. Abstraction faite du provisionnement, la proportion est de 58 % : calculée malgré tout par défaut, elle doit sans doute, bien que déjà très consistante, être augmentée sensiblement. Si l’on contrôle rubrique par rubrique, sur le document inédit de la Secrétairerie, les ” donations du Saint-Père “, le constat est très clair. Benoît XVI a davantage employé ces 14,1 millions pour assainir les comptes déficitaires du Saint-Siège que pour financer des œuvres de charité : 5,5 millions ont été alloués à l’imprimerie, 1 million est allé à la bibliothèque et 309 000 euros ont été remis à des fondations. Toutes ces sommes ont donc été affectées à des entités et à des structures sises à l’intérieur des murs du Vatican. En résumé, sur les 53,2 millions encaissés par le Denier en 2012, auxquels il faut de surcroît ajouter 3 millions d’intérêts, 35,7 millions (67 %) ont été dépensés au profit de la curie et 6,3 millions (12,4 %) restent inutilisés, puisque provisionnés sur le fonds Denier de Saint-Pierre.

Patrimoine immobilier du Vatican et cupidité des prélats

La cupidité des prélats paraît en effet sans limites, comme le montre bien le cas exemplaire de son éminence révérendissime Monseigneur Giuseppe Sciacca. Né en 1955 à Aci Catena, une petite commune de la province de Catane, il a été nommé secrétaire général du Gouvernorat par Benoît XVI le 3 septembre 2011 et semble avoir un faible pour les demeures confortables et, surtout, spacieuses. Son Eminence aime organiser des cocktails et des dîners pour recevoir ses amis, mais dédaigne pour cela, selon toute apparence, le bel appartement qu’il occupe à la Cité du Vatican, bien entendu sans payer de loyer. Il s’agit de celui où vécut jadis, au palais Saint-Charles, le cardinal polonais Andrzej Maria Deskur, un ami personnel de Jean-Paul II décédé en septembre 2011. Nous sommes en 2012 : Monseigneur Sciacca occupe maintenant depuis plusieurs mois son poste prestigieux au sein de l’organisation qui gère les dépenses et les appels d’offres du Saint-Siège. C’est Tarcisio Bertone, son ami de toujours, qui a convaincu Benoît XVI de confier à ce haut prélat le rôle délicat de numéro deux du Gouvernorat. Joseph Ratzinger l’a donc choisi pour succéder au secrétaire général sortant, Monseigneur Carlo Maria Viganò. (…)

Monseigneur Sciacca se sent donc à l’étroit dans cette demeure qu’il juge trop modeste. Il voudrait un autre appartement, plus accueillant et plus vaste, mais il ne sait pas encore comment s’y prendre : il ne peut qu’attendre une occasion favorable, qui finit fatalement par se présenter un jour. Il suffira d’un peu de cynisme et de ruse pour que l’affaire soit dans le sac. Le haut prélat sait très bien ce qu’il a à faire : aussi rapide qu’un prédateur, il échafaude un plan d’une audace qui continue d’apparaître incroyable, même a posteriori.

La cible de Monseigneur Sciacca est son voisin de palier, un doux prêtre très âgé, et à la santé de plus en plus fragile, qui vit là avec une religieuse et ne sort plus de chez lui depuis longtemps. Personne ne le voyant plus se promener au Vatican, le secrétaire du Gouvernorat demande des informations et souhaite comprendre ce qui lui est arrivé. Il apprend ainsi qu’au cours des derniers mois, ce malheureux prêtre a dû se soumettre à des soins et des contrôles médicaux incessants, et qu’il est en ce moment même hospitalisé pour subir des examens spécialisés urgents. Pendant ce temps, les rumeurs sur son état de santé se répandent et se multiplient : beaucoup le donnent désormais pour moribond, et de nombreuses personnes estiment qu’il lui sera difficile de réintégrer son logement. Monseigneur Sciacca effectue alors une démarche étonnante : il appelle une entreprise de bâtiment bénéficiant de sa confiance, lui indique le mur de séparation des deux appartements et demande qu’on y creuse un trou pour les mettre en communication. Il a en effet besoin de précieux mètres carrés supplémentaires pour rendre sa résidence plus accueillante. Malgré une certaine surprise, les maçons obtempèrent et accèdent à la demeure du prêtre après avoir ouvert un passage dans le mur. En quelques heures, les jeux sont faits : comme par magie, l’habitation du secrétaire général du Gouvernorat dispose dorénavant d’une pièce supplémentaire, qui servira de salon. Et par contrecoup, celle du prêtre à la santé chancelante, ignorant de tout, se réduit d’autant.

Les surprises ne s’arrêtent d’ailleurs pas là : outre la pièce elle-même, Monseigneur Sciacca ” annexe ” aussi son mobilier provenant du ” magasin de fleurs “, le service qui s’occupe, entre autres, des meubles de la nomenklatura religieuse, et qui dépend justement de ce Gouvernorat où l’évêque occupe une place si importante. Quant aux affaires personnelles du prêtre, on les range dans des cartons déposés ensuite dans le couloir, comme pour la préparation d’un déménagement. Enfin, on mure la porte de la pièce ” conquise ” donnant accès au reste de l’appartement du voisin. A la curie, l’affaire provoque à la fois une certaine surprise, des réactions hilares et des ressentiments. Surtout lorsque le vieux prêtre, qui n’a pas la moindre intention de passer de vie à trépas, rentre chez lui. Il est aisé d’imaginer son étonnement. Il comprend que quelque chose ne va pas dès l’ouverture de sa porte et retrouve son appartement changé, diminué d’une pièce. Il est cependant trop âgé pour protester et réclamer justice.

Mystérieux cambriolage au cœur de Saint-Pierre

Le dimanche 30 mars 2014, quelques heures avant l’aube, la place Saint-Pierre est encore déserte. Nous sommes au cœur d’un des quartiers les plus surveillés au monde et pourtant, cette nuit-là, il se passe quelque chose d’imprévisible. Défiant les services de sécurité, des individus s’introduisent dans les édifices du pouvoir pontifical. Le palais des Congrégations, sur la place Pie-XII, juste en face de la colonnade du Bernin, est plongé dans le silence le plus absolu. La conciergerie du numéro 3 du largo del Colonnato est fermée. Gaspare, son fidèle gardien sicilien, est rentré chez lui pour le week-end, de même que les employés et le personnel de ménage. Mis à part l’appartement de 353 mètres carrés qu’occupe le cardinal nigérian Francis Arinze et le deux-pièces où réside un paisible retraité, cet immeuble de quatre étages est affecté à des boutiques et à des bureaux, dont ceux de la Congrégation pour le clergé, de la Congrégation pour l’éducation catholique et de la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique. Les 781 mètres carrés du quatrième étage de l’escalier D sont réservés en totalité à la Préfecture pour les affaires économiques du Saint-Siège, et constituent une sorte de quartier général des opérations de contrôle que François impose à la curie romaine. Les auditeurs y travaillent en étroite collaboration avec les membres de la Cosea – Commission sur l’organisation des structures économiques et administratives – ; une grande partie des documents confidentiels y est conservée ; le secrétaire de la Préfecture et coordinateur de la commission, Monseigneur Vallejo Balda, y a son bureau. Ce lieu est donc hautement symbolique de la révolution engagée par le pape.

Une fois à l’intérieur du bâtiment, étage par étage, les cambrioleurs pénètrent dans les bureaux des différentes congrégations, ouvrent au chalumeau tous les coffres-forts qu’ils trouvent et s’emparent de l’argent qu’ils contiennent. Ce sont des sommes modiques : quelques centaines d’euros pour chaque service. Les congrégations et la Préfecture ne gardent là en dépôt qu’un fonds de caisse destiné aux petits achats paiement comptant. La maigreur du butin est en contradiction flagrante avec l’ampleur des moyens déployés : car les malfaiteurs agissent en professionnels, ils connaissent l’emplacement des coffres, savent comment les forcer en un minimum de temps et n’ont aucun mal à franchir les portes qu’ils rencontrent sur leur chemin. Mais c’est leur comportement ultérieur que les enquêteurs jugeront insolite et surprenant, un choix de leur part qui ne semble en rien dû au hasard et qui fournit peut-être la bonne explication de cette inquiétante intrusion nocturne.

Après avoir accédé aux locaux de la Préfecture, les voleurs ne se contentent pas d’y repérer très vite le coffre-fort, de l’ouvrir et d’en retirer un modeste montant, inférieur à 500 euros. Ils font aussi irruption dans une salle meublée de plusieurs armoires blindées, en identifient une en particulier et la fracturent. L’aspect extérieur de ces armoires a beau être identique, les malfaiteurs savent très exactement ce qu’ils ont à faire : de toute évidence, ils connaissent l’emplacement de ce qu’ils cherchent. Ils sont bien informés et font preuve de sang-froid : une fois les lourdes portes écartées, ils ne découvrent pas de l’argent ou des objets de valeur, mais des documents confidentiels bien rangés dans quelques dizaines de dossiers.

Il ne s’agit pas de papiers quelconques, et les malfaiteurs s’emparent alors d’une partie des archives secrètes de la Cosea. Sans précédents et d’une extrême gravité, ce vol risque de compromettre les travaux de la commission. Et quel rapport peut-il bien exister entre les dossiers des inspecteurs du pape et la soustraction de quelques centaines d’euros dans plusieurs coffres ? L’intrusion est découverte le lendemain. La gendarmerie du Vatican entre en action et reçoit le soutien des forces de l’ordre italiennes. Ce délit des plus singuliers fait dès lors l’objet d’une enquête conjointe des organismes des deux pays. L’édifice cambriolé est une des propriétés extraterritoriales du Saint-Siège mentionnées par les accords du Latran : bien que situé à l’extérieur de l’enceinte du Vatican, il est considéré comme une enclave de cet Etat, avec toutes les conséquences que cela implique. L’intérieur de l’immeuble appartient à son territoire et les investigations qu’on y mène relèvent de la compétence de sa gendarmerie. Les rues adjacentes, en revanche, relèvent de celle des policiers italiens, qui visionnent les dizaines de bandes magnétiques enregistrées par les nombreuses caméras de surveillance des alentours. Les questions essentielles sont au nombre de deux : qui a voulu lire les papiers secrets de la commission ? et dans quel but ? (…)

L’hypothèse la plus réaliste consiste dès lors à imaginer qu’ils se sont glissés à travers une des portes de l’édifice, celle qui donne sur la place Pie-XII. Pourtant, sa serrure fonctionne et n’a pas été forcée. Faut-il en déduire que les cambrioleurs en possédaient les clefs ? Le mystère reste entier. Il est en tout cas certain qu’ils sont passés par là, puisque cette porte donne accès à l’escalier qu’ils ont emprunté avant de rejoindre et de fracturer l’entrée de service de la Préfecture, presque jamais utilisée, puis de s’introduire sans difficulté dans les locaux de l’institution de surveillance de l’économie du Saint-Siège.

Les documents réapparaissent avec un dossier supplémentaire

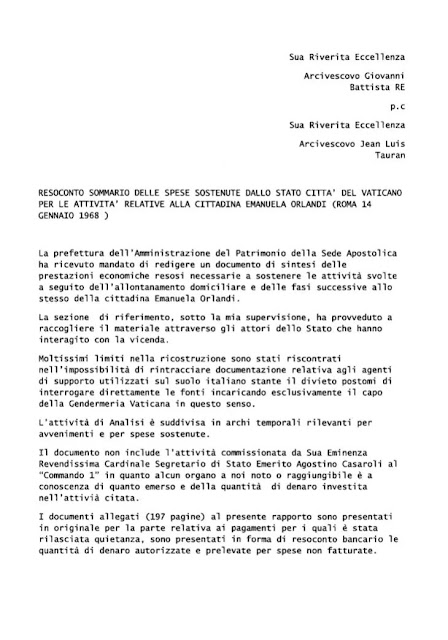

Le plus étonnant dans cette histoire, c'est que les documents sont retournés au Vatican avec un dossier supplémentaire nommé : Manuela Orlandi. Ce document (ci-dessous) a fuité et, est peut-être un faux, mais si il est vrai, cela veut dire que le Vatican a dépensé plusieurs millions de lires pour entretenir Manuela Orlandi après son enlèvement et que le Saint-Siège aurait fait le nécessaire pour rapatrié son corps et l'inhumée après sa mort. Le Vatican n'a jamais commenté ce dossier.

Emanuela Orlandi London documents (English translation in comments)

by u/Mhuiseau in emanuelaorlandi

Egger Ph.